流域治水と先人の知恵

かつて北海道は梅雨がないと言われましたが、最近エゾ梅雨という言葉が耳馴れてきたように感じます。これも気候変動の所産なのでしょう。

それよりも夏が近づくと気がかりなのは、2014年7月の広島の土砂災害以来、ほぼ毎年この時期にどこかで甚大な豪雨災害が発生していることです。

国土交通省は、令和3年、このような水災害の頻発・激甚化に対処するため、急激な市街化で雨水の河川への流入が増大して氾濫の恐れがある都市部で実施していた「総合治水」(氾濫の恐れのある周辺市街地全域を対象として調整池の整備や学校校庭での雨水貯留等の治水対策を実施)を全国各地の河川にまで広げ、各河川の流域全体を対象として総合的、多層的に対策を講じる「流域治水」に治水政策の軸を転換しました。

この流域治水のポイントは、①従来のダム・堤防・調整地の整備や河道の掘削などの氾濫防止対策だけでなく、既存のため池、水田などの活用や土地利用・住まい方の工夫などの被害対象を減少させる対策及び被害の軽減、早期復旧・復興対策を追加、②従来の河川、下水道、砂防、海岸などの管理者に加えて企業や住民等も含めた流域全体の関係者による主体的な協働、という点です。

そして全国の主要河川(1級河川)の水系毎に流域治水プロジェクトを策定し、北海道においても北海道開発局が15の流域治水プロジェクトを策定してハード・ソフト一体となった事前防災対策を加速しています。

流域治水 模式図(出典:国土交通省HP「流域治水」)

ところで流域治水の施策として、水害の恐れの高い地域での居住を規制し、水害の危険の少ない地域に既存の住宅や施設の移転を誘導する土地利用制度が組み込まれました。弥生時代の人々の多くは、洪水を避けて水田を扇状地や河川から離れた場所に作り、丘陵上に居を構えていたのですから、昔ながらの自然な住まい方に戻ったとも言えそうです。

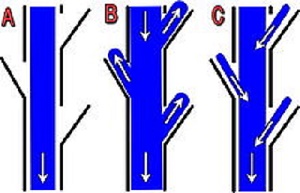

また、万一堤防が決壊しても住宅地などを氾濫から守る二重の堤防(二線堤(にせんてい))、住宅地などの周囲を囲んだ堤防(輪中堤(わじゅうてい))、部分的に開口部を設けて上流側の堤防と下流側の堤防が二重に折れ重なるようにして、洪水時には開口部から水を外に逆流させて本流の流量を減らし、洪水後に溢れた水を本流に戻す霞堤(かすみてい)といった氾濫を最小限に抑える様々な対策が提案されています。

この霞堤の考案者は実は戦国時代の甲斐(現・山梨県)の領主・武田信玄で、釜無川の信玄堤は今なお地域の人々の暮らしを守っています。また、輪中堤も木曽三川下流の濃尾平野(岐阜県・愛知県)には江戸時代に造られたものが多く残っています。いずれも万一堤防が決壊したり溢水した場合の大規模な被害だけは回避しようと、敢えて特定のエリアを氾濫させて被害を最小限に留めるという方法でした。それは圧倒的な自然の猛威と折り合い賢く共生してきた先人の知恵で、流域治水は言わば「温故知新」(先人の知恵に学ぶ)の施策なのです。

(出典:国土交通省HP カワナビ「Vol 11 流域治水の推進」)

霞堤の仕組み

A 平常時 B 洪水時 C 洪水後

(出典:Wikipedia「霞堤」)

さて、私たちは土木技術の発達を過大視して自然を思い通りに制御できると錯覚していたのかもしれません。世界的に頻発する激甚災害は、地球環境を持続的に調整・維持してきた精妙なメカニズムが現代文明の副産物である温室効果ガスによって破壊されつつあることへの自然が発する警告のメッセージに違いありません。

今や地球温暖化問題は、人類の存亡に関わる喫緊の課題という認識が世界的に共有されつつありますが、一方では覇権を巡る超大国同士の対立、南北問題、格差問題等々、様々な亀裂が深まる中、課題解決の道筋は闇の中です。

また、人類の最大の敵とも言われた天然痘の根絶宣言も束の間、新型コロナウィルス・パンデミックという想定外の事態に現代医学の未来への希望にも暗雲が立ち込めてきたようにも思えます。

天を目指した「バベルの塔」が古代バビロン人の見果てぬ夢に終わったように、私たちも自らの力と知恵の限界をわきまえる必要がありそうです。

この地球環境という素晴らしい自然の恵みに畏敬の念と感謝の気持ちを持って謙遜に自然との共生の道を歩むのか、あるいは大自然の逆襲との闘いの道に突き進むのか、私たちは今決断すべき重大な岐路に立たされているのかもしれません。

2021年6月第1号 No.99号

(文責:小町谷信彦)