「安全と自由と水はタダ」、こんな恵まれた国は世界で日本だけ、と絶賛した「ユダヤ人と日本人」(イザヤ・ベンダサン著)が世に出てから半世紀、わが国の安全神話も今や昔となりました。家の玄関は開け放しという古き良き日本は、本物の田舎でしか味わえない贅沢と言えそうです。それでも水に関しては、「美味しい」という条件付きでなければ、今でも蛇口から飲み放題という幸せな国であることには変わりありません。

一方、世界には石油なら掘ればいくらでも出るけれど、水こそ命の次に大事という国々もあります。

例えば、乾燥地帯のイランにはほとんど大きな川がなく、川の大半は水が流れるのは一時だけという涸れ川です。少々の飲み水なら井戸で間に合うものの、人口が増えると水源地から水を引かなければ生活できなくなります。

そんな必要から造られた人類最古の水道施設の一つが、BC2,000年頃が起源と言われる地下用水路「カナート」です。最古の記録は、BC8世紀に当時の強国アッシリア帝国が敵国のカナートの出口を破壊しその地方を制圧したという楔形文字が石碑に刻まれ、また同じ時代に、ユダ王国(現在のイスラエル周辺)のヒゼキヤ王がアッシリアの攻撃を籠城戦でしのぐために郊外の水源地から首都エルサレムにカナートを引いたことが旧約聖書に書かれています。

その後BC6世紀には、ペルシャ(現在のイラン周辺)が、ティグリス・ユーフラテス川の沿岸地域(現在のイラク周辺)で栄えたメソポタミア文明を凌駕し、一大帝国を築きますが、何世紀にも渡って中東の覇者として君臨し続けられたのは、このカナートという社会インフラのお陰とも言われています。

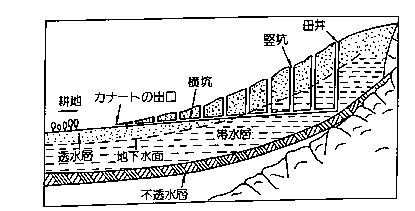

では、カナートはどのように造られるのか、右図をご覧ください。

まず山麓で井戸(母井)を掘り、水源を掘り当てます。その水源から地表に出るところまで、酷暑による蒸発を防ぐために地下の横穴(横坑)を掘るのですが、途中数か所で縦穴(堅坑)を掘り、横穴の掘削を進めます。こうして水路が地表に出た場所が耕地や集落となり、緑のオアシスが誕生するのですが、これが都市では、さらに小さな地下運河のネットワークに枝分かれし、「カーリーズ」と呼ばれる給水網が形成されるのです。

カナートの模式図(出典:岡崎正孝『カナート イランの地下水路』論創社、1988年、p.34より)

このカーリーズは、地下という冷涼に隔離された環境ゆえに水質汚染や蒸発による損失もありません。そして砂漠をオアシスに変える素晴らしいインフラなのです。古代中東の人々の知恵と努力に脱帽ですね!

そしてこの発明は、古代ペルシャ以降、他の乾燥地域にも広がり、中央アジア(アフガニスタン、パキスタン、ウズベキスタン等)では「カレーズ」、北アフリカでは「フォガラ」と呼ばれているほか、スペインや南イタリアでも使われています。

この動力を使わないカレーズはエコで安上がりな水道施設ですが、維持するには定期的な土砂の除去など、管理が必要ですが、地域の人々によって管理され、例えば、イランでは1980年時点で25,000のカナートが使用されているとのことです。

最後に余談ですが、カナートの副次的な役割にも触れておきましょう。

酷暑の中東では、自然換気のために「バードギール」(ペルシャ語でバードは「風」、ギールは「捕まえるの」)と呼ばれる採風塔を設けたペルシャ建築が発達しましたが、モスクや学校、家庭などでカナートとバードギールを組み合わせて、工事で掘った縦穴を採風塔として活用しているようです。

また、カナートの水を灌漑用水として農民に公平・公正に分ける必要から、正確な水量、流す時間を計算するための水時計が発明されました。これは、水の入った大きなポットと中央に穴があいた椀で構成され、カナートから注ぎ出る水を受けた椀が満杯になると重さでポットの底に沈む、それを管理者が記録し、沈んだ椀を空にして元に戻す。これを繰り返し、その記録から時間が計れるという仕組みです。

ちなみに、ペルシャ語で水時計は「フェンジャーン」で「椀(わん)」という意味なのだそうです。

イランのヤズドにあるバードギールと二重のドームを備えたアーブ・アンバール(出典:Wikipedia;著者 Diego Delso)

古代ペルシャの水時計(出典:Wikipedia;著者 Maahmaah . persian)

今回の話題は、水と冷気には事欠かない北海道とは縁遠く感じた方が多かったかもしれませんが、冬に積もった雪を貯蔵して、夏に熱交換冷水循環方式というエコなシステムで建物の冷房を行っている公園が札幌にあるのは、ご存知でしょうか?

それは、世界的彫刻家イサム・ノグチの設計で知られる札幌のモエレ沼公園です。

砂漠と雪国、真逆の環境ですが、それぞれ自然の力を上手く活用していますね!私達も古代人に負けないように知恵を働かせたいものです。

2025年3月第1号No.162

(文責:小町谷信彦)