北辺が危ない! 政府が急遽、180人にのぼる大調査団を蝦夷地へ送り込んだ、と書いたら驚かれようが、実はこれ、寛政10(1798)年に幕府が経済開発を名目に蝦夷地の現地調査に乗り出した時の話。そこにあの遠山の金さんが登場するのだから、驚いてしまう。

きっかけは松前藩が元禄4(1691)年に出した「神威岬以北女人通行止」の禁令。アイヌ民族との抗争が起こった場合、女性がいると足手まといになるとして布告したもので、秘密政策だったとされる。その一方で事実、ロシアの南下政策が活発化していた。

幕府はこのまま放置できないとして、北辺防護を名目に大調査団を蝦夷地に派遣したが、続いて文化3(1806)年には、遠山金四郎景晋と村垣左太夫定行に現地調査を命じた。蝦夷地の警備状態はどうなっているのか、行政面の問題点はなにか、道路を開削する場所はどこかなどが調査の主眼だった。

この時期、神威岬以北は婦女子の通行を禁止していたので、寿都(すっつ)、歌棄(うたすつ)、磯谷などに留まらざるを得なかった。そんな中、無理に陸伝いに歩いていく婦女もいた。遠山と村垣は各地を回って諸藩の防備体制などを観察して、余市と岩内間の道路を早期に開削する必要性があると復命した。

文化4(1807)年、ロシア船が東蝦夷地を襲った。幕府は松前藩にこれ以上、任せておけないとして、奥州梁川(やながわ;現在の福島県)に移封(いほう)して蝦夷地を幕府直轄地とし、松前と箱館に奉行所を置いた。だが蝦夷地はあまりにも広く、どこから手をつけていいのかわからない。

そんな中、幕府の意を受けた場所請負人の菊池新左衛門、粕谷喜兵衛、福島屋新左衛門がそれぞれ番人、労務者25人ずつ出して丸1年かけて余市から岩内に至る山道を切り開いた。これが12里半、49キロに及ぶ余市山道で、中間地点となる稲穂峠には旅人宿も出来た。

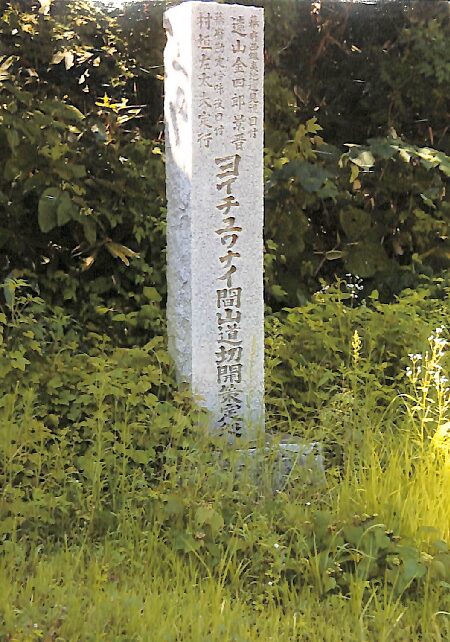

いまここに山道開削に関わる碑が二つ立っている。「ヨイチユワナイ街道 餘市口」と刻まれた柱塔ともう一つの碑には次の碑文が刻まれている。

幕府西蝦夷地巡見目付 遠山金四郎景晋 幕府勘定吟味役目付 村垣左太夫定行

ヨイチユワナイ間山道切開策定処

ここで遠山金四郎や村垣左太夫定行の氏名を見ようとは思ってもいなかっただけに、しばし見とれていたら、陽光を浴びた碑が、なぜか誇らしげに見えた。

「ヨイチュワナイ間山道切開策定処」の碑=余市町(著者撮影)