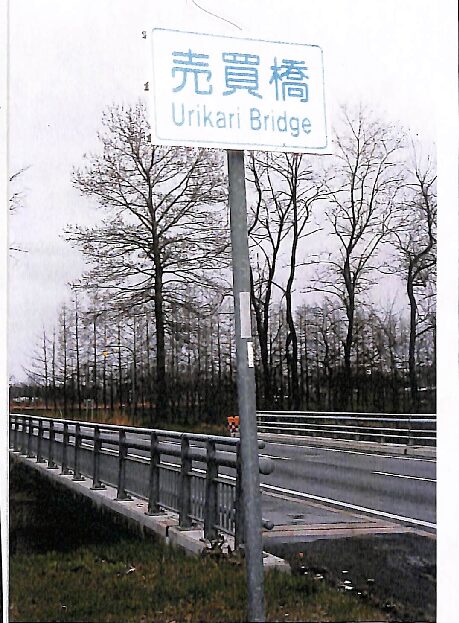

十勝管内帯広市に売買川(うりかいがわ)という珍しい名の川があり、そこに同じ名の売買橋が架かっている。何かを売り買いする場所なのかと思われそうだが、そうではない。アイヌ語で、ウウエガリ・プ、集まる・処、の意。

ここは十勝平野のほぼ中央に位置し、かつてアイヌの人たちは近くを流れる十勝川やその支流の川辺に家を建て、魚を捕ったり、山野を駆ける獣を捕ったりして暮らしていた。やがて十勝の開拓が始まり、和人の集団が入り込むと、ウリカリの音に漢字を当てはめて、売買になったようだ。

手元にある『改定版北海道市町村行政区画便覧』(北海道自治振興センター編集)は昭和59年発行の古い冊子だが、その段階では売買の地名は、字売買が東一線から東七線まで、字上売買が東二線から東七線まであり、広大な地域が売買で占められている。

ちなみにこの周辺地域はアイヌ語を基にしたカタカナ地名が多く、頭に字(あざ)をつけてヌーナイ、ヌプカクシュナイ、サラベツなどが現存する。この地域を代表するのが美しいピョウタンの滝だ。

隣の広尾町もカタカナ地名が多く、ルベシベツ、モエケシ、タンネソ、ピタタヌンケ、エビニマイ、オナヲベツ、フンベヲソウシ、ラッコペツ‥‥。その隣の士幌町もウリマク、ワッカクンネップ、イショポ‥‥、陸別町にもトラリ、ペンケクンベツ、サクシユリクベツ、ポントマム、クンネベツ、ウエンベツ‥‥、浦幌町にもチフ子(ネ)オコッペ、ウツナイ、トイトツキ、ヌタベツト、ベツチャロ、チャロ、オダフンベ‥‥といった具合にカタカナ地名が並ぶ。

もう半世紀も前になるが、この地域に住み、記事を書くのにカタカナ地名に難儀した思い出が残る。

だがそんなカタカナ地名も、ここに住む人々にすれば長く慣れ親しんできたものであり、おいそれと変えるわけにはいかない。それならその地名を開拓地として伸長してきた北海道の特有の財産として保存してはどうだろう、と思う。

東京都内をめぐると徳川時代の面影を残す地名によく出会う。桜田門に半蔵門、鬼子母神に面影橋、虎ノ門に神田明神、泉岳寺に高田馬場‥‥。地名を聞いただけで歴史の一遍が茫漠と浮かび上がる。地名の持つ不思議な力を利用してエキゾチック北海道を演出するのも一考ではなかろうか。