辻村もと子といっても、すぐにわかる方はすくないかもしれない。父親の辻村直四郎をモデルに北海道開拓の苦闘を小説『馬追原野』の表題で書き上げ、第一回樋口一葉賞を受賞、注目を集めた女流作家だが、病気になり亡くなってしまう。まだ四十歳の若さだった。

もと子は本名元子。生家が現在も岩見沢市志文に残っていると知り、春まだ浅い日、知人の車で訪ねた。ちなみに小説の舞台となった馬追原野(空知管内長沼町)はここから二十キロほど南に位置している。

辻村家の建物は、往時は原始林に囲まれていたその場所に、風雪に耐えて建っていた。平屋建て二百平方メートルほど。家を守っているのは三代目夫人の辻村淑恵さん。長く栗沢町図書館、合併後の岩見沢市で図書館に勤務した。結婚して後に敷地内に建てた新居に移り住んだ。退職後は小さな手作り菓子店を経営している。

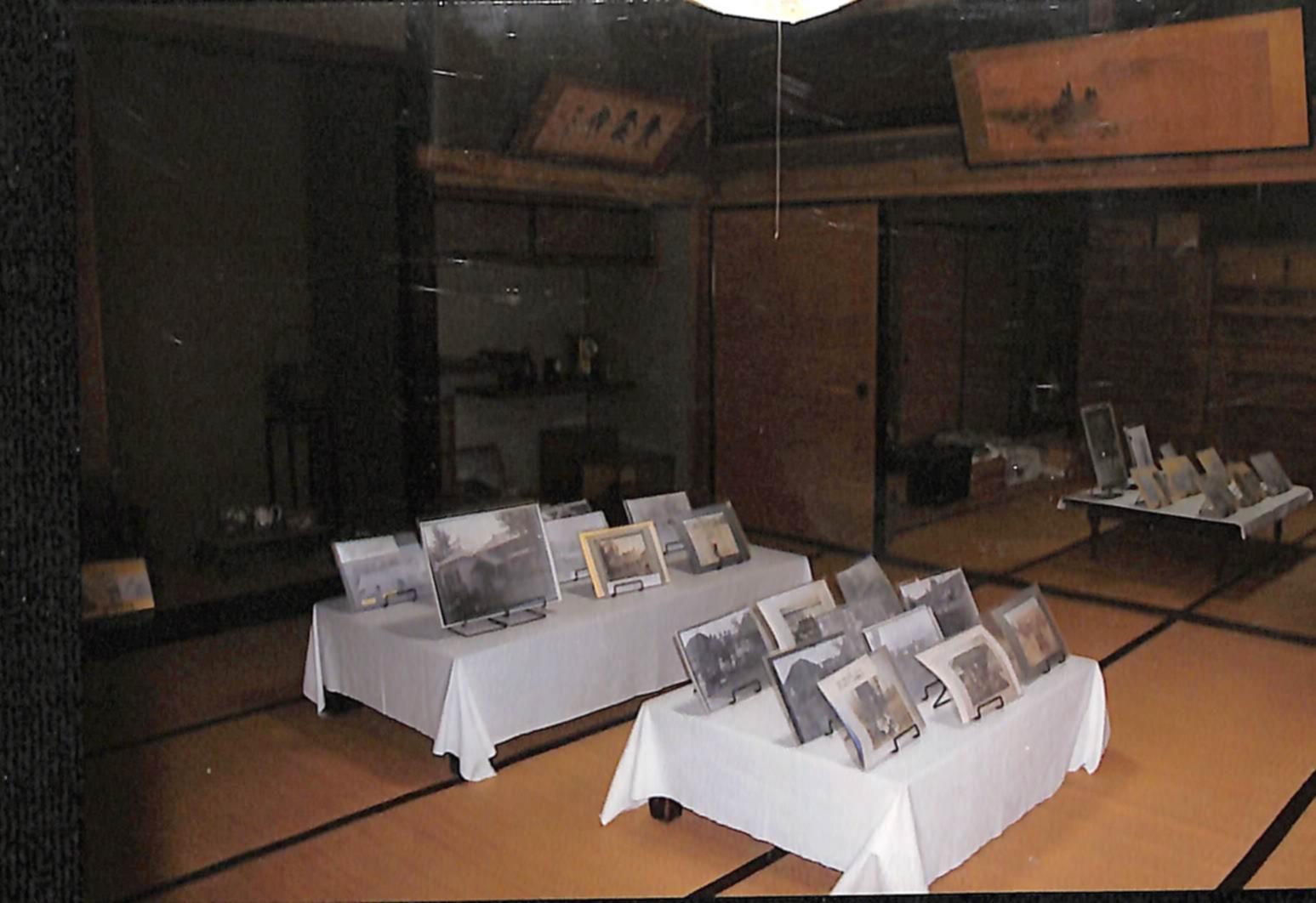

淑恵さんの案内で、直四郎が暮らした建物に入った。正面玄関がホールになっていて、扉の右側が農業事務所、その隣が茶の間、そして二十畳もの広い台所が続く。がっしりした造りで、部屋の一室に直四郎が入植した当時の家屋の写真や直筆の日記類、褒状(ほうじょう)類などが陳列されていた。長い歴史の匂いが漂い、そこに身を置くだけで、時間が止まったままの感覚にとらわれた。

辻村もと子の実家の内部

もと子の父、辻村直四朗が、神奈川県足柄上郡古田島村(現開成町)からこの地(岩見沢市志文)に乗り込んだのは明治24(1891)年、二二歳の時。裸一貫の若者は、自然相手にひたむきに挑んでいく。

夜明け前から起きて、鬱蒼と生い茂る巨木を一本、一本切り倒し、根を抜き、土地を整えていく。百二十町歩に及ぶ原野の切り開きは、まさに命懸けの重労働だったに違いない。

直四郎はやがて、故郷に近い小田原で女学校教師をしていた堀内梅路二二歳と結婚する。直四郎三四歳。翌年、誕生した長女が後に作家になる辻村もと子である。もと子は両親の愛情をいっぱい受けて育っていく。

地元の小学校を卒業すると、父の故郷にある小田原高等女学校に入学。翌年、箱館遺愛女学校に転校し、この頃から創作を書き出す。優秀な成績で卒業し、日本女子大学文科国文学部に入学すると、学内文芸誌『自由文学』に「冬」「歌人与謝野晶子」などの作品を発表。卒業記念に在校中に書き上げた創作集「春の落ち葉」(東京詩学協会刊)を出版する。

辻村直四郎像

帰郷後は岩見沢町立女子職業学校教師になるが、再び上京して吉久保恒之介と結婚し、「風土」「文芸主潮」「日本文学者」などに所属して作品を発表する。離婚後は、翻訳者の村岡花子方に身を寄せ、創作に励んだ。

昭和16(1941)年、父をモデルにした長編小説『馬追原野』前半を発表し、第一回樋口一葉賞を受賞。さらに母梅路をモデルにした短編『早春箋』(そうしゅんせん)を発表する。だが戦争が激しくなり、昭和20(1945)年3月、東京空襲に遭遇したのを機に、疎開のため故郷に戻る。

だが持病の肝臓病が悪化し、岩見沢市立病院に入院する。ほどなく退院して敗戦を迎えるが、翌年、再び肝臓病が悪化して入院し、治療の甲斐もなく5月24日に逝く。まだ四十歳の若さだった。戒名は元明院文秀智光大姉。

長沼町馬追丘陵のマオイ文学台に、小説『馬追原野』の一節を刻んだ文学碑が建っている。ここに立つと四季の移り変わりが感じられ、若くして逝ったもと子の作品をより強く体感することができる。

辻村もと子

ノンフィクション作家

1934年、北海道空知郡上砂川町出身。佛教大学卒。

北海道新聞記者として道内各地に勤務。在職中からノンフィクション作品を発表。

主な作品は、『日本史の現場検証』(扶桑社)、『日本人の遺書』(藤原書店)、『龍馬、蝦夷地を開きたく』(寿郎社)、『松浦武四郎北の大地に立つ』(北海道出版企画センター)など多数。札幌市在住。